江南公民館(こうなんこうみんかん)

更新日:2025年8月4日

施設概要

江南公民館外観

江南公民館は平成8年に建設された、鉄筋コンクリート造1階建ての施設です。江南総合文化会館ピピア内に併設されています。

江南公民館は、荒川の南、緑豊かな丘陵地帯に位置し、うぐいすやカッコーの声、また蛍飛び交う地域として地域の皆様がたに親しまれており、地域の皆様の心身の健康増進と、ふれあいの場の提供を目指し、「広げよう!地域のふれあい・安心・安全」をテーマとして活動しています。

部屋は、和室、会議室、技術室、研修室があり、生涯教育・社会教育活動に利用可能な施設です。

![]() 江南公民館インスタグラムはこちら。(外部サイト)いいね、フォローをよろしくお願いします。

江南公民館インスタグラムはこちら。(外部サイト)いいね、フォローをよろしくお願いします。

会議室A

会議室B

和室

技術室

研修室A

研修室B

対象区域

村岡、万吉、楊井、平塚新田、上恩田、中恩田、下恩田、手島、小泉、屈戸、津田新田、中曽根、吉所敷、沼黒、高本、津田、向谷、相上、玉作、箕輪、冑山、小八林、船木台1から5丁目、成沢、三本、上新田、押切、樋春、御正新田、江南中央1から3丁目、須賀広、野原、小江川、塩、板井、柴および千代の全部

(注釈)吉岡、吉見、市田、江南南、江南北の5つの小学校の通学区域全体

備品

ビデオプロジェクター、陶芸用電気炉

駐車場

350台

休館日およびご利用できない日

- 月曜日

- 12月28日から翌年1月4日まで

- その他、管理上、特に必要があると認めたとき

所在地

熊谷市千代325番地1

電話など

電話番号

048-536-6262

ファクス番号

048-536-6377

使用料

| 部屋名 | 面積(平方メートル) | 午前使用料(9時から12時) | 午後使用料(13時から17時) | 夜間使用料(17時30分から21時30分) | 1日使用料(9時から21時30分) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 会議室A | 132 | 1,050円 | 1,260円 | 1,570円 | 3,490円 | ||||||||

| 会議室B | 79 | 520円 | 730円 | 1,050円 | 2,070円 | ||||||||

| 研修室A | 56 | 730円 | 1,050円 | 1,260円 | 2,740円 | ||||||||

| 研修室B | 34 | 520円 | 630円 | 730円 | 1,690円 | ||||||||

| 和室 | 43 | 1,050円 | 1,260円 | 1,570円 | 3,490円 | ||||||||

| 技術室 | 54 | 1,050円 | 1,260円 | 1,570円 | 3,490円 | ||||||||

| 品名 | 数量 | 利用区分 | 使用料 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ビデオプロジェクター | 1台 | 1日 | 1,050円 | |||||||

| 陶芸用電気炉 | 1台 | 1回 | 2,100円 | |||||||

| 備考 陶芸用電気炉の1回の利用とは、窯入れから窯出しまでをいう。 | ||||||||||

熊谷市、深谷市または寄居町に居住または通勤もしくは通学をしている者以外の者が利用する場合の使用料は、規定の使用料の額の100分の150に相当する額を納入いただきます。

「江南」地域について

地名の由来

江南地域

「

「江」は荒川を意味し、「南」は、荒川の南の地であることを指しています。

一方、中国にも古くより「江南」と呼ばれる地名があります。「江」は普通名詞ではなく、固有名詞で「揚子江」を指し、「江南」はその南岸地域全体を表しています。揚子江流域の肥沃で温暖な地域として、南京は複数の王朝の首都となりました。

荒川の南に位置する「江南」も、

板井(いたい)

伊波比神社

平安時代の

「板井」の地名は、伊波比・岩比の「イワイ」のある地域という地元や周辺地域の認識があったと思われ、「イワイ」から「イタイ」への地名が定着したと推測される。

小江川(おえがわ)

小江川地内の谷津田

2つの説が推測されている。

- 地名辞典によると、オエ・コエ・オイにカワを足して「オエカワ」と説明。オエは「麻植」とあり、麻を植えた地を指し、コエは、川・溝・堀を越えた場所と、土地が肥えている場所の意味がある。

- オには丘陵や山の裾・ふもとを指し、エガワは溝状の小川を意味する。

押切(おしきり)

昭和36年頃の荒川にかかる押切橋

押切は、荒川に面した川とのかかわりの深い地域であり、荒川はその名のとおり荒らぶる川で、太古より秩父山地の土砂を運び江南台地の基磐礫層を堆積させ、また削り、氷河期以降現在まで水田として利用される沖積地をつくりあげた。荒川は振り子のように流れを変えてきたが、この基点に「押切」も位置している。

治水整備が未熟であったころ、洪水の勢いは、一気に堤防をつきくずし、田畑を駆けぬけ、そんな災害が何度も繰り返された地域であった。わらなどを細く切る道具も「押切」といい、力まかせに物を断ち切るという意味から、この地名が付いたと推測されている。

上新田(かみしんでん)

諏訪神社本殿の彫刻

「上新田」は江南地域の北西に位置し、旧川本町大字本田と接している。江戸時代以来、「三本」「押切」の小字だったものが、昭和52年に大字「上新田」となる。

この地名は「上」と「新田」の合成語で、「上」は方角を意味する形容詞であり、当時天皇の住む京都が日本国内の中心で上方と呼ばれていたことから、東国では西を上、東を下とし、西国では逆となる。「新田」は、新たに開墾された土地のことで、「三本」「押切」より西に拓けた耕地を呼んだことになる。

塩(しお)

塩地区上空から赤城・妙義山を望む

この地域から「塩」が採れたり、交易品として集った事実は確認できず、日本では食用塩は海でしか採れないため、内陸にある塩関係の地名は交易地・集荷場などと関係を見い出せない場合、別の意味が考えられている。

県内には塩の付く地名に塩沢・塩谷・土塩があるが、塩に関係しているのは、中世塩谷荘の名を受け継ぐ児玉郡の塩谷の場合で、他は無関係と考えられている。

視点を変えるとこれらの地名は県北にあり、丘陵・台地などに谷津が入り込んだ場所に付けられており、地名辞典などには、「シオ」はシワと同じ意味を持ち、谷津の入り組む地形を呼ぶと説明していることから、熊谷市の「塩」の地名も地形に由来するものと推測されている。

実際、「塩」地区は比企丘陵北端に位置し、谷津に区分された丘陵地と緩斜面からなっている。

柴(しば)

屋敷林と谷津田が広がる柴地区の集落

二つの説が考えられている。

- 地名辞典などによると「シバ」は干燥地、地力のやせた土地、焼畑のことを指すとの説明。江戸時代の地誌に記述された「柴村」の説明には、「桑、麦に適さず、時々干燥のため作物が育たない」とあり、これを裏付けている。

- 戦国時末期、現在の「板井」「柴」旧川本町「本田」周辺は、「篠場」と呼ばれていたことが、板井の「長命寺文書」から知ることができ、「シノバ」から「シバ」へ変化した。

須賀広(すがひろ)

釈迦寺の門前にたつ石仏

地名辞典等によると「スガ」又は「スカ」と「ヒロ」を組み合わせたものと説明される。「スガ・スカ」には、「(1)清々しい場所という土地の美称と(2)菅の生えた未開墾の場所」等の意味がある。「ヒロ」は、平たく広がっている地形を意味することから、菅(スガ:イネ科の草)の生えた未開の平らな地から付けられた地名と推測される。

千代(せんだい)

千代地内の植木沼

江南地域は、荒川沿いに「ハケ」と呼ばれる台地崖線が続き、沖積地と台地を隔てている。「ダイ」は低地から仰ぎ見て高地に広がる平担地を意味する。「センダイ」は大きな川に面している高地に広がる平坦地の意から付けられた地名と推測される。

成沢(なりさわ)

成沢地内を流れる和田吉野川

「なりさわ」を「鳴る沢」から変化したとすると、水量の豊かな沢や谷のある地形から名づけられた地名と推測されている。地図を見ると「成沢」には江南台地を開析する谷がいくつかあり、静簡院の北側や行人塚の北側は代表的な谷です。特に後者は板井付近から柴沼を経て運動公園へ続くもっとも大きな谷となっていて、途中にドカドカ橋(運動公園前)と呼ばれた橋もあり、水音が大きく響いていたことがうかがえる。

野原(のはら)

野原地内の文殊寺

「野原」は江南地域の東南郡を占める平坦な台地上に位置し、和田川に面して東西に広がっていることから、地名の起りは平担な地形によるものと推測される。

樋春(ひはる)

樋春地内を流れる用水路

明治5年(1872年)維新政府は新行政策を発令し、名主、庄屋を廃して戸長を設置したことを受け、当時の

「樋口」は文字どおり

御正新田(みしょうしんでん)

御正新田地内の浄安寺

「御正」とは、御荘のことではないかと考えられる。荘は、平安時代から戦国時代末まで全国につくられ、主に有力な寺社、貴族に属し、私的な領地、領民としておおやけの政治支配から独立して直接領主や地頭の支配下に置かれていた。

群馬県世良田に長楽寺につたわる「長楽寺文書」と、新田家の家臣であった岩松家につたわる「正木文書」には、

このことから、「御正」とは、新田家から長楽寺の御料所として寄進された土地のうやまった言いかたであろうと推測される。

三本(みつもと)

三本地内の渡唐神社

「三本」は、明治41年までは「三ツ本」が正式な名称。「三本」地域の南側にみえる一段高い江南台地を流れ下る雨水は、姥ヶ沢を始め三つの大きな沢へ集中し、台地の縁を流れていた吉野川に注いでいたことから、山の縁から水の湧き出すところ、大雨時に一気に水の出るところという意味の水本(みずもと)ではないかという説が推測されている。

一本榎と地蔵(いっぽんえのきとじぞう)

一本榎と地蔵

塩の

樹齢300年程と推測される大きな

嘉禄銘板石塔婆(かろくめいいたいしとうば)

嘉禄銘板石塔婆

熊谷市立江南文化財センター展示・復元品を須賀広の大沼公園内弁天島に設置。

日本最古の紀年銘(嘉禄3年:1227)を持つ。画像は阿弥陀三尊像を

主尊は、両手を胸の位置で転法輪印の印相を結ぶ阿弥陀如来。

総高115センチメートル、厚さ9.5センチメートル。

埼玉県指定有形文化財考古資料。平成2年3月28日指定。

平山家住宅(ひらやまけじゅうたく)

平山家住宅

平山家は、村内で名主役をつとめた旧家で、屋敷周りに現在も

建物は、

国指定重要文化財建造物:昭和46年6月22日指定

小林倭子(こばやしわし:近代教育の先駆者:1878から1971年)

小林倭子

明治11年7月4日、

「勉強しない教師は、チェーンのない自転車と同じだよ。形はあるが使い物にならない。そんな教師は早晩こども達から必ず見離される。」

明治33年、22才で埼玉師範学校を卒業し、訓導として母校小原小学校に赴任しました。

「できることからやる」、「小さな出来事を粗末に扱わない」と地域に語りかけ、自ら研鑚を深める姿勢がいつも見えました。

大正9年、42歳のとき深谷小学校長に任命されました。翌10年には深谷実科女子学校長を兼任し、県下初の商業学校の設立準備委員長から開校後に初代深谷商業学校長(現深谷商業高等学校)に就任しました。昭和2年には大里郡教育会長に推され、高等官六等を与えられました。

その後、熊谷市立図書館の設立に関与し、東京昭和第一商業学校に勤務しました。

敗戦となり、21年3月東京昭和第一商業学校の職を辞したが、浦和地方裁判所調停委員、同相談員、小原村農地委員長などの役職歴任しました。

昭和22年、戦時協力者の公職追放のなか、公選により小原村長に当選、23年11月まで村の戦後処理に追われました。その後、新教育制度による県教育委員の公選が行われるとともに人々に推されて立候補し、当選し31年まで8年間県教育委員として、県教育の方針立案に参画しその基礎を固めました。

39年には江南村名誉村民第一号を、45年には勲四等瑞宝章を授与されました。

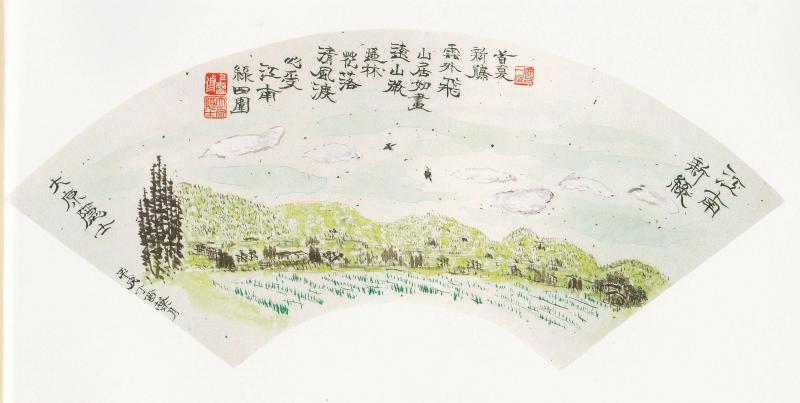

熊谷新八景『江南新緑』

小江川地域を中心とした山林と田畑が織りなす美しい里山の景観を想定して詠んだもの。

江南新緑

首夏新鵑雲外飛

山居如画遠山微

瑶林花落清風渡

心受江南四囲

(大意)

初夏になると初ホトトギスが、雲のかなたに飛び交い

山居は絵に描いたように清楚で、遠い山が微かに見える

美しい林は、すでに花が落ち清風が渡り

心に受け止める江南の地は、豊かな林に覆われ何処も新緑に満ち溢れている

地域発見

地域の伝説

公民館だより(PDF版)

令和7年度

令和6年度

令和5年度

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ