本町公民館(ほんちょうこうみんかん)

更新日:2025年7月31日

施設概要

施設はありませんが、中央公民館を主な活動場所としています。

対象区域

本町1・2丁目、仲町、星川1・2丁目、鎌倉町、弥生1・2丁目、宮町1・2丁目、末広1から3丁目、筑波1から3丁目、銀座1から7丁目、箱田1から7丁目、桜木町1・2丁目、万平町1・2丁目、曙町1から5丁目、肥塚、肥塚1から4丁目、中西1から4丁目、中央1・2・4丁目の全部

末広4丁目、箱田、河原町2丁目、宮前町2丁目、上之、上川上、平戸、戸出、円光1丁目、円光2丁目、中央3丁目、中央5丁目の各一部

(注釈)熊谷東、熊谷西、桜木の3つの小学校の通学区域全体

「本町」地域について

札の辻跡(ふだのつじあと)

札の辻跡

札の

熊谷宿の

場所については、「町往還中程に建置申候」と記され、木柵で囲まれた屋根のある

熊谷市指定記念物史跡。

本陣跡(ほんじんあと)

本陣跡

江戸時代、各街道の宿場町に置かれた大名や幕府役人・公家・貴族などのための特別な旅館です。熊谷宿には竹井本陣・

熊谷市指定記念物史跡。

陣屋跡(じんやあと)

陣屋跡

江戸時代、熊谷宿は

熊谷市指定記念物史跡。

戦災者慰霊の女神像

戦災者慰霊の女神像

1975年に、星川に建てられた戦災者

星溪園(せいけいえん)

星溪園庭園

竹井

この池は元和9年(1623)、荒川の洪水により当園の西方にあった土手(北条堤)が切れてできたもので、その池には清らかな水が湧き出るので、「玉の池」と呼ばれ、この湧き水が星川の源となりました。昭和初期、この地を訪れた前大徳牧宗禅師(ぜんだいとくぼくしゅうぜんじ:大徳寺僧:京都臨済宗)が、「

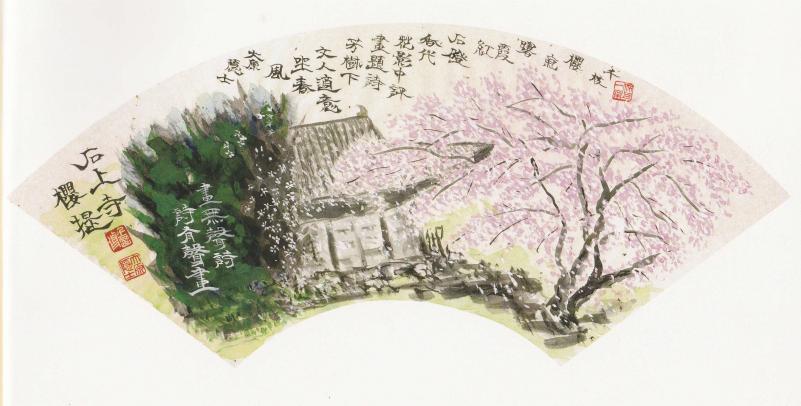

熊谷新八景『石上寺櫻堤』

熊谷桜が咲き誇る花の御寺を詠んだもの。

石上寺櫻堤

千枝櫻気曙霞紅

石燈香台花影中

評画題詩芳樹下

文人適意坐春風

(大意)

枝々には桜の気が

石段の上にある御寺は、花影の中に見え隠れする

画を評し、詩を論ずる桜の木のもと

文人は正に真意を得て、春風に座している