玉井公民館(たまいこうみんかん)

更新日:2025年7月31日

施設概要

玉井公民館外観

玉井公民館は、昭和21年に設立された公民館です。現在の建物は昭和45年に建設された、鉄骨造2階建ての施設です。

部屋は、ホール、和室、会議室があり、生涯教育・社会教育活動に利用可能な施設です。

ホール

和室

会議室

対象区域

玉井、久保島、新堀、高柳、玉井1から5丁目、玉井南1から3丁目、大麻生、小島、広瀬、川原明戸、武体、瀬南、東別府、西別府、下増田、別府1から5丁目、三ケ尻、新堀新田、拾六間、御稜威ケ原、美土里町1から3丁目、籠原南1から3丁目の全部

(注釈)大麻生、玉井、別府、三尻、籠原、新堀の6つの小学校の通学区域全体

ホール設備

舞台、アップライトピアノ

駐車場

23台

公民館事業

白樺学級

年10回を通して行っている学級です。昨年は、教養・人権・国際交流などの講座を行いました。毎年たくさんの人に講座を受講していただいています。

笑いヨガ

ステップアップ講座

単発の講座です。昨年は、体操やヨガ、夏休み親子将棋教室、教養、手芸など様々な講座を、1回から数回コースで年10講座程行っています。季節やみなさんの関心のあるものなどを開催しています。

文化祭

毎年11月に、日頃の活動の成果を展示の部・発表の部に分かれて発表します。

展示の部

発表の部太極拳

発表の部コーラス

休館日およびご利用できない日

- 12月28日から翌年1月4日まで

- その他、管理上、特に必要があると認めたとき

所在地

熊谷市高柳44番地1

電話など

電話番号

048-532-3987

ファクス番号

048-533-4464

使用料

| 部屋名 | 面積(平方メートル) | 午前使用料(9時から12時) | 午後使用料(13時から17時) | 夜間使用料(18時から22時) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ホール | 112 | 730円 | 940円 | 1,260円 | ||||||

| 会議室 | 42 | 420円 | 520円 | 730円 | ||||||

| 和室 | 56 | 420円 | 520円 | 730円 | ||||||

熊谷市、深谷市または寄居町に居住または通勤もしくは通学をしている者以外の者が利用する場合の使用料は、規定の使用料の額の100分の150に相当する額を納入いただきます。

「玉井」地域について

地名の由来

玉井(たまい)

5つの由来が推測されている。

- 桓武天皇13年、興福寺の僧が

勅 を奉じて四神相応 の地を見立てるため、東国に旅した際、両目を病んでしまい、堂を建立し薬師如来を安置して祈念療養していたところ、ある夜、夢に春日神社のお告げがあり、そのとおりに井戸を掘ってその水で眼を洗ったところ、たちまち治ったので、その傍らに春日神社の七仏薬師を奉納した。この井戸を掘った際、宝玉二つが出てたので、玉のい井と呼ぶようになった。 - 玉井寺の境内にどんな干ばつでも涸れることのない古い井戸があり、水面に宝珠の形があらわれるので、玉井の名がおこった。

- 玉井寺の境内で、井戸を掘っていた時、珠のような石がでてきたことによるもの。

- 『北武蔵名跡志』に「玉井寺の玉井美泉也」と記されており、玉のような清らかな泉によって玉井の名がおこった。

- 玉井は、溜まり(たまり)が転化したもので、荒川の水が溜まったことから、この地名がおこった。

久保島(くぼじま)

2つの由来が推測されている。

1.久保とは窪のことで窪地、凹んだ土地のことで、島とはその名が示す通り、荒川の搬土作用によって生じた中州・自然堤防のことであり、窪地にある中州・自然堤防を指す。

2.シマ(島)は低地の場合、川沿いの耕地や在所を示す意味があり、窪地にある川沿いの耕地や在所を指す。

高柳(たかやなぎ)

昔、ここに他所からも特に目立つ高い柳があり、目印にもなったのでこの地名が生じた。

玉井村合併記念碑(たまいむらがっぺいきねんひ)

玉井村合併記念碑

玉井公民館敷地内に建てられているこの碑は、昭和16年4月10日に玉井村が熊谷市に編入したことを記念して建てられたものです。高さ327.7センチメートル、幅255.0センチメートル。

玉井村は、明治22年4月1日に村制施行に伴い、玉井村、久保島村、新堀村、高柳村が合併し成立しました。

碑文には「玉井村民タリシ者ハ今熊谷市民トシテノ矜持ト覚悟ヲ新ニシ大ニシテハ国家社会ノ発展ニ貢献シ小ニシテハ地方自治ノ進運ニ寄興シ以テ合併ノ意義明徴ニカヲ致ササルヘカラス」と刻まれています。

題は林有章、

林有章(1859-1945):俳人。通称勘兵衛、如蘭とも称し、晩年は桜雲道人とも号した。書に秀で、碑文・篆刻など100碑余りがある。明治16年、荒川堤上に桜樹を植栽する発起人総代となり、吉野桜を植樹し、現在の熊谷桜堤の基礎をつくった。

石坂養平(1885-1969):奈良村(現熊谷市)出身の文芸評論家・政治家。大正4年の「芸術と哲学との間」で注目され、『文章世界』などに執筆。一方政界にも進出し、昭和3年衆議院議員となり、戦後は埼玉県公安委員長、埼玉県文化財保護審議委員、埼玉県文化団体連合会長などの要職に就く。

浅見藤八:熊谷市商業学校教諭

玉井村道路元標(たまいむらどうろげんぴょう)

玉井村道路元標

玉井地内の旧中山道に面して設置されています。花崗岩製。

道路元標:道路の起終点を示す標識で、明治44年に、現在の日本橋が架けられたとき、「東京市道道路元標」が設置され、大正6年の旧道路法で各市町村に一個ずつ道路元標を設置することとされた。

元素楼跡(げんそろうあと)

元素楼跡

天保2(1831)年

この

鯨井勘衛(くじらいかんえ:養蚕技術の先駆者:1831から1874年)

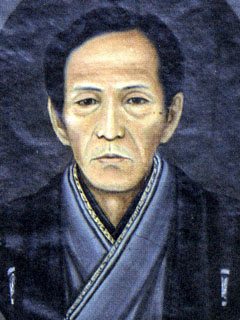

鯨井勘衛

天保2(1831)年、

これが埼玉県における桑園の始まりであり、さらに明冶2(1869)年には、![]() 元素楼(外部サイト)」を作り、清涼飼育という画期的な

元素楼(外部サイト)」を作り、清涼飼育という画期的な

この

さらに同6年には、時の昭憲皇后、英照皇太后両陛下が群馬県富岡製糸場へ行啓の折、

森田恒友(もりたつねとも:洋画家・水墨画家:1881から1933年)

森田恒友

明治14年大里郡玉井村(現・熊谷市)に生まれました。15歳で埼玉県第二尋常中学校(現・熊谷高校)に入学しましたが、明治31年、17歳で画家を志して上京、小山正太郎の不同社に学びました。明治35年、東京美術学校(現・東京藝大)西洋画科選科に入学、青木繁を中心に熊谷守一、正宗得三郎らとともに「青木グループ」を結成、明治39年には東京美術学校西洋画科を首席卒業しました。

明治40年には石井柏亭、山本鼎と美術雑誌『方寸』を創刊、第一回文展(現・日展)に「湖畔」が入選するなど、以後、中央画壇で活躍を始めます。

大正3年に渡欧、ロンドン、南仏、イタリア、スペインを旅行し、ポール・セザンヌの影響を大きく受け、帰国後の大正5年には日本美術院洋画部同人となります。しかし大正9年には小杉放菴らと日本美術院を脱退、大正11年に元院展洋画部同人のほか梅原龍三郎、岸田劉生、中川一政らと「春陽会」を設立します。このころから主に水墨画や素描を発表するようになります。

大正15年には帝国美術学校(現・武蔵野美術大学、多摩美術大学)の洋画科主任教授となるなど一層の活躍を期待されましたが、昭和8年に52歳で亡くなりました。

公民館だより(PDF版)

令和6年度

令和5年度

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ