『熊谷市史研究』第4号のご紹介

更新日:2023年7月24日

市史編さん室では、市史編さん事業に伴い、調査研究から得られた成果や資料の紹介を行い、また、市史編集委員による論稿を掲載し、より一層熊谷の歴史に親しんでいただけるよう熊谷市史研究を毎年1回刊行しています。

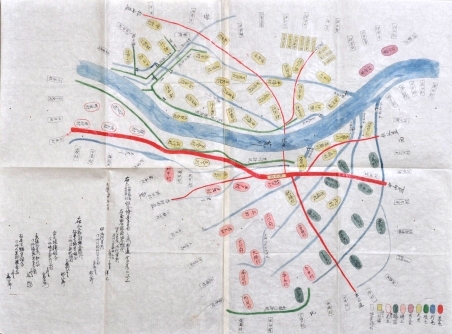

巻頭写真 天保7年(1836)北組三拾七村南組二拾二村組合絵図(中島家文書)

主な内容

村田 安穗 熊谷地方における神仏分離の様相(一)―江戸後期神仏

明治時代初期の神仏分離が行われるまで、「神」と「仏」は、明確に分けられていませんでした。こうした江戸時代後期の市内の寺院と神社の状況を一覧にして紹介します。

石山 秀和 戦後建立の

近隣の村々から集まった元教え子らによって、昭和26年に建てられた御正新田浄安寺の「島山晋快筆子塚」。この筆子塚を通して、江戸時代に通じる地域の教育社会を明らかにします。

齋藤 慎一 伝承のなかの平安時代末期 ―武蔵国幡羅郡西別府と別府家―

謎が多い東国の10~12世紀を別府の地より考えます。幡羅郡家機能の藤原四家(成田・別府・奈良・玉井氏)への継承を別府氏に関わる資料から新たな視点で考察します。

黒須 茂 だるま石と「

久下東竹院の「だるま石」(左写真)は、荒川を使って運ばれる際、久下で転落した巨石です。江戸時代の村々の水の争いに登場する堤防「百間出」やだるま石などを通して、荒川と周辺地域を考えます。

中世石造物調査班 熊谷市の初発期板碑(いたび)概報(一)

中世石造物調査班 建長4年(1252)銘阿弥陀三尊図像板碑

日本最古が熊谷にある中世の文化財「板碑」、市史の調査で新発見や新知見のものが多く見つかりました。全国的に見ても注目される数点について紹介します。

また、存在するそのほとんどが妻沼地域に集中する長野善光寺の仏様を刻んだ板碑、その中で唯一年号を刻む資料について報告します。

大塚主尊部龕状板碑

宮瀧交二 コラム 絵葉書でみる熊谷の歴史(1) 熊谷堤の桜

水品洋介 武蔵国北部にみる

新井 端 万吉観音院の「金吾小野」銘板碑について

寄贈・寄託文書の報告

板井篠場喜一家文書

葛和田荒川宗一郎家文書

川原明戸中島忠一郎家文書

PDF文庫のご案内

この本は売り切れになりました。

下記の熊谷デジタルミュージアム内の読書室のPDF文庫にてご覧いただけます。

熊谷市史研究のバックナンバー

創刊号から第3号 売り切れました