知っていますか?梅毒が流行しています

更新日:2025年8月27日

感染の報告件数(厚生労働省のホームページより)

梅毒の報告数は2010年以降増加し、2022年は感染症法に基づく調査開始以降、最多となりました。2023年は、2022年に次ぐ報告数となっており、男女ともに2021年以降、大きく増加しています。

2020年:5,867件

2021年:7,978件

2022年:13,221件

2023年:15,092件(暫定値)

梅毒とは

梅毒トレポネーマによる感染症です。

感染している人との性行為や性的接触(粘膜や皮膚との直接接触)で感染する性感染症の1つで、早期発見・早期治療が大切です。慢性の感染症で、何年もかかって進行します。免疫ができず、何度でも感染します。自分でも気づかないまま、他の人に感染させる可能性があります。

梅毒は、早期の薬物治療で完治が可能ですが、無症状の「無症候性梅毒」の場合もあり、治療が遅れると脳や心臓に重大な合併症を起こします。また、妊婦が感染すると、胎盤を通して胎児に感染し、先天性梅毒となる危険があります。(妊婦健診の検査項目の中に梅毒検査が含まれていて、妊娠初期に検査することになっています。)

症状

病気の時期によって症状が異なります。

【早期顕症梅毒 第1期(感染後数週間)】

感染後約1か月で、感染した場所(性器・肛門・口など)に、できもの、しこり、ただれなどが出てきます。この症状は治療をしなくても数週間で症状は消えますが、治ったわけではなく第2期に進行していきます。

【早期顕症梅毒 第2期(感染後数か月)】

感染後3か月程度経つと、手のひらや足の裏など全身に体に赤い

(注意)第1期と第2期は、症状のある部分に病原体が多く含まれていて、他人に感染させる可能性が極めて高い時期です。

【潜伏梅毒】

症状がないまま何年も経過することがあり、皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍ができる場合がありますが、現在はまれです。皮膚や内臓で、静かに病気が進行していきます。

【晩期顕症梅毒】

数年から数十年後に、心臓、血管、神経の異常が現れることがあります。

予防対策

パートナー同士の感染有無の確認が、まん延防止に必要です。

不特定多数との性行為や、特に感染力が強い感染初期には、感染者との性行為を避けることが基本となります。

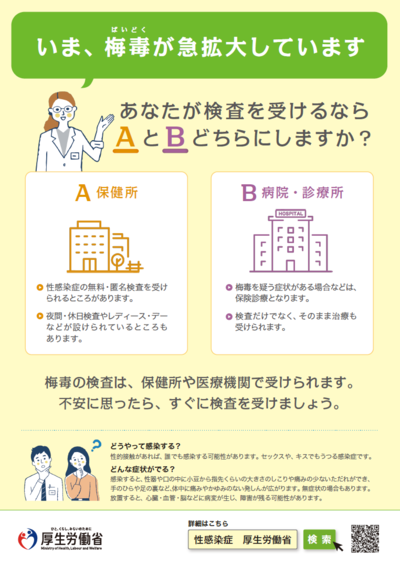

検査

血液検査で診断します。

(注意)感染の機会から、1か月経過したら受けましょう。1か月経過前に検査を受けた場合、正しい検査結果が出ないことがあります。

保健所では、性的接触などの感染の心配があるかたを対象に、匿名・無料で行っています。(電話などによる相談は、随時実施)

詳しくは、![]() HIV及びその他の性感染症検査について【熊谷保健所】(外部サイト)からご確認ください。

HIV及びその他の性感染症検査について【熊谷保健所】(外部サイト)からご確認ください。

梅毒の治療について

- 薬物による治療が有効ですが、医師の指導の下、治療を完了させる必要があります。また、医師が安全と判断するまでは性行為を控えましょう。

- 梅毒は再感染します。自分が治療をしても、パートナーが感染していれば再度感染する可能性があるため、両者の治療が必要です。