未来のまちづくり スマートクールシティ ワークショップ最終報告会を開催しました 【ダイジェスト動画を追加しました】

更新日:2025年4月11日

市民、産業関係者、熊谷地方気象台、学校・学術関係者、行政機関、学生など約100人にご出席いただきました

今年度5月から開催している本ワークショップでは、市民とともに進む「データを活用したまちづくり」を目指し、市民が実際に観測した熊谷の暑さ(気温)データを活用し、新たなビジネスやサービスの創造を目指す実践型プログラムを展開しています。

データを蓄積し活用することにより、技術を活用した新製品・サービスの開発、都市計画やインフラ整備へのデータ提供、観光・商業分野での地域資源の活用などの新たなビジネスチャンスの創出につながるなど、行政のみならず、企業や地域コミュニティにも大きなメリットが期待できるものです。

また、単年度での成果ではなく次年度に向けさらに進化させていくことを目指し、令和7年度には「起業」と「まちづくり」の支援プログラムを展開する予定ですが、この取組をさらに発展させるためには、熊谷発のイノベーションを一緒に育てるための一翼を皆様にも担っていただき、ご支援、ご協力いただきたいと考えています。

ダイジェスト動画

最終報告会の様子が分かるダイジェスト動画です。ぜひご覧ください!

熊谷市公式YouTubeチャンネル(動画の長さ 2分26秒)

イベント詳細

主催者の小林哲也 熊谷市長

挨拶要旨:

- 本フォーラムは、熊谷市と立正大学、熊谷商工会議所、くまがや市商工会による産学官連携に関する基本協定に基づく事業として実施をしている。

- 本日は、5月から市民、大学、産業関係者、起業家と連携し進めてきたスマートクールシティワークショップの事例報告をさせていただく。

- これまで積み重ねてきた実証や、大学との連携をさらに深め、大学のあるまちの強みをいかしたまちづくりを今後も積極的に推進していく。

共催者の鈴木厚志 立正大学副学長

挨拶要旨:

- 本フォーラムは、地域社会の発展や課題解決、人材育成、そしてよりよいまちづくりを目指し、熊谷市と立正大学が共催し毎年開催しているもの。

- 本日の講演や、市民と共に取り組んだまちを涼しくするためのワークショップの成果など非常に楽しみにしている。

- キャンパス内の枝垂れ桜、ソメイヨシノもまもなく開花する。早朝と夕方が特に美しい季節であるので、ぜひまたキャンパスにも訪れていただきたい。

後援団体の代表挨拶 後藤素彦 熊谷商工会議所副会頭

挨拶要旨:

- 先日の中間報告でのワクワクするような企画の最終報告ということで期待している。

- 今日の提案の中にも新しく起業に至るまでのものやヒントもたくさん込められていると思うし、それぞれの案に投資をして応援するというかたも現れるのではないか。

- 多くのかたに熊谷のまちに関心を持っていただきながら、魅力あるまちにしていきたい。

2 説明・講演

⑴ 今年のワークショップの位置づけと発展のさせかた(三宅ファシリテーター)

三宅ファシリテーター

三宅ファシリテーターから、「今年のワークショップは、立正大学との共同研究を市民・大学・産業関係者・起業家と連携して行い、熊谷の「暑さ(気象)」に関するデータを活用し、未来のまちづくりや創業へつなげようと開催したもの。

熊谷市が地元の大学・企業・市民と協力して「暑さ対策」に挑戦し、実際に効果がある対策を考え、挑戦し、検証し、実装することができれば地域共創型のスマートシティの実例となる。その成長プロセスをメディアに提供することで熊谷市のクールシティ対策は、各地のモデルとなりえる。その事業を大学発スタートアップ企業が実現することで、新たな産業創出や産業DXの実現につながる。そして、それらの結果、熊谷市スマート“クール”シティは、産業の活性化・定住人口増の実現が考えられる。」などの説明がありました。

![]() 資料:今年のワークショップの位置づけと発展のさせかた(PDF:7,749KB)

資料:今年のワークショップの位置づけと発展のさせかた(PDF:7,749KB)

⑵ データを取ることの重要性と地元大学との連携メリット(白木ファシリテーター)

白木ファシリテーター

白木ファシリテーターから、「熊谷地方気象台は広域的な気象状況を把握し公開しているが、都市部や農地、森林、河川などの局地的な環境要因によって気温や湿度は大きく異なる場合があるため、熊谷地方気象台が公開している様々な気象情報と実際の地点の情報には差がある。市民が直接データの取得(気象観測)を試みることで、自分の身の回りの気温を知ることで「自分事化(わが事化)」し、より強い当事者意識の醸成が図られる。地元大学との連携メリットとしては、自治体の抱える様々な課題に対して大学の研究成果を活用することで地域の課題解決につながることや、大学の研究成果を地域の企業や自治体に還元することで新しい産業の創出や技術革新の促進が図られる、大学生に地域の魅力を知ってもらう機会を提供し卒業後の定住を促進するなど、様々なメリットがある。」などの説明がありました。

また、自動車を利用した移動観測、市内10か所の定点観測、星川の鉛直気温観測、市民による徒歩での気温観測について解説がありました。

![]() 資料:データを取ることの重要性と地元大学との連携メリット(PDF:4,807KB)

資料:データを取ることの重要性と地元大学との連携メリット(PDF:4,807KB)

スマートクールシティワークショップ取組の今後の方向性(大島副市長)

大島副市長

(1)R7年度以降の市のクールシティの取組みに関する想定

- クールシティワークショップの取組は、快晴率日本一などの熊谷の地域特性をいかし、暑さ対策に関しての取組の蓄積を、デジタル社会に向けて、さらにプロモーションしていくクールシティの取組の一環と考えている。

- 令和6年度には、リアルの会場でのWSや現場のアクション・観測だけでなく、Web上のコミュニティラボを通じて話し合いを継続する取組に着手した。

- 令和7年度は、令和6年度の経験をいかしてさらに発展させていく予定。

(2)クールシティの目指すもの

- クールシティの取組は熊谷への立地・アイデア持ち込みなどを行う企業・研究者などの増加を図るもの。

- 今後の地球温暖化対策の中で、暑熱の中での健康維持、気象の分析、省エネルギーなどに関する技術・産業のニーズは引き続き高まっていくと思われる。

- 産学官連携、市民との連携により、デジタル社会の中での熊谷市の存在感を確保していきたい。

(3)クールシティの強みを維持するためのデータ活用まちづくりの実践

- デジタル社会においても熊谷市の強みをいかし続ける上では、データを活用したまちづくりと連動していることが重要。

- 小さなことであっても素早く仮説を立て、試行に取り組み、そこで感じたことを次の仮説や試行に反映する行動が熊谷市の魅力となり、市外からも人を

惹 きつけ関係人口の拡大などにつながる。

3 各班の発表(進行:原田ファシリテーター)

原田ファシリテーター

原田ファシリテーターの進行のもと、データに裏付けされた改良・新サービスにつながるアイデアや、まちづくりにつながるアイデアについて、1班あたり7分間で各班がこれまで積み重ねた検討の成果を発表しました。それぞれの班が3人のファシリテーターの助言をもとにブラッシュアップを重ね、発表方法やパワーポイント資料にも工夫が凝らされていました。

また、原田ファシリテーターからは各班の発表に対するコメントもいただき、会場からはあたたかな拍手が送られました。

⑴ D班「自然の涼しさを活用!ペットにも優しい休憩スペース」

⑵ C班「空気で冷ませ ! 未来の“打ち水”」

⑶ A班「~心地よい日陰空間を作ろう~星川沿いクール化プロジェクト」

⑷ E班「日本一暑い熊谷で夏を満喫しよう!~安心して子どもが屋外で遊べるまちへ~」

4 講評・今後の取組について (白木ファシリテーター、三宅ファシリテーター、原田ファシリテーター、大島副市長)

- 各班の提案は非常に興味深くて、我々ではぱっと出てこないようなアイデアを考え、それを実現に向けてしっかりとロードマップを引いていることに感銘を受けた。まだまだ課題やアイデアを磨くなどが必要になってくると思うが、各班どれも非常に興味深く面白い。取組は一旦区切りにはなるが、引き続き頑張ってもらえればと思う。(白木)

- 各班の構成は、学生さん、市民目線、企業目線、市役所と4つのセクターがあって非常にバランスが良い。ここをうまく重ねると来年度もっと良くなるのではないか。各班の取組に各分野のかたがたが関わり、その輪が広がり大きくなっていくと共創につながり新しいものができていくのではないか。(三宅)

- 中間報告からさらに深化があったと思う。皆さん大変お疲れ様でした。かなり幅広くやっていただいたと考えている。市役所では今年の夏に向けて、実験、試作を気軽にできる環境を用意していきたいと考えている。(副市長)

- 副市長からも「スマートクールシティはつながりとストーリー」というお話があったが、「これだったら私も協力できるな。」「こういうことだったら一緒にやりたい。」といったようにつながって、ストーリーを聞いて共感していただけたのではないかと思う。この日のために練習を重ねてこられ、見ているかたはワクワク、ドキドキしたのではないか。見ているかたが「参加してみたい。」と一歩でも進んでいただけたら。熱い男たち、熱い女たちが集まっている熊谷なので、共創する人ばかりと思っている。(原田)

- 戦略分析でソート分析を使うが「強みと弱み」、「機会と脅威」で考えていく。熊谷の強み「暑い」と機会(チャンス)「世界は今後も暑くなり、暑さに対応していかなければならない。」の組み合わせが一般的な戦略として考えられる、今まで熊谷も取り組んできている。イベント、市民参画、共創もたくさんやってきたので、そろそろ産業化に向かってもよいのではないかと思う。(三宅)

- 今回伴走する中で、中間報告会から半年間、各班が社会実装に向けてずいぶん頑張ってきたと感じている。熊谷人として応援していきたい。(原田)

- 本日はたくさんの発表があった。聞いているかたがたも「もっとこういうことができるのではないか。」「私もやってみたい。」などいろいろ感じたと思う。何かアイデアがあればぜひ市役所へご連絡いただきたい。4月からまた新たに熊谷を良くするために頑張ってみんなで一緒に頑張っていければと思う。(白木)

5 閉会

6月の第1回ワークショップから9か月間にわたるワークショップが一区切りとなりました。

ワークショップにご参加いただいた皆様、最後までお疲れ様でした!

また、各回のワークショップ、気象観測のフィールドワーク、インタビュー、実証検討、中間報告会、最終報告会などの際は、近隣にお住まいのかたを始めたくさんのかたにご協力いただきました。誠にありがとうございました。

次年度は取組をさらに進化させていく予定です。引き続き、取組へのご協力、ご参加をよろしくお願いします。

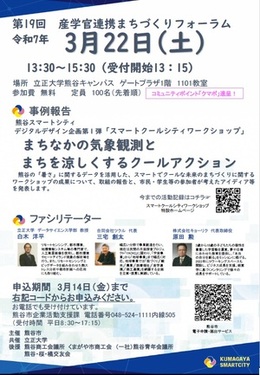

6 開催概要(イベントは終了しました)

- 日時 令和7年3月22日(土曜日) 13時30分から15時30分(受付開始は13時15分)

- 場所 立正大学熊谷キャンパス(熊谷市万吉1700番地)ゲートプラザ1階 1101教室

- 参加費 無料

- 定員 100人(先着順)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ