がん検診等のごあんない

更新日:2025年11月28日

令和7年度検診のお知らせ

令和7年度のがん検診等は6月から始まりました。

受診券のお申込みは、以下いずれかの方法で熊谷保健センターへご連絡ください。受診券と医療機関名簿を送付いたします。

- 電話:048-526-5737

- ファックス:048-526-5933

- Eメール:k-hoken[アットマーク]city.kumagaya.lg.jp

(注意)[アットマーク]部分は、[@]に置き換えてください。

(お名前、ご住所、生年月日、日中ご連絡のとりやすい電話番号を記載してください。)

- 電子申請:

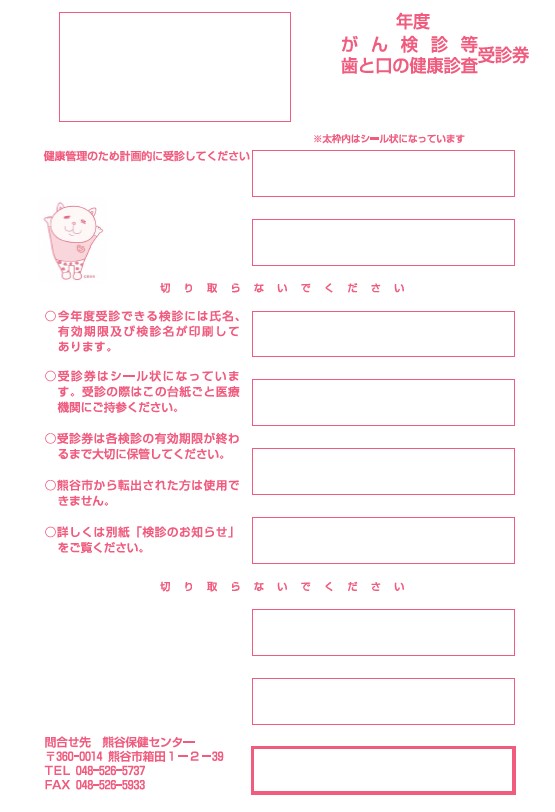

【見本】令和7年度 受診券

がん検診等を受診するためには受診券が必要です。

受診を控えず、必要な検診を受けましょう

- 新型コロナウイルス感染症の影響により、必要な検診の受診を控えた結果、がん検診の早期発見・早期治療につなげられなくなる状況が懸念されています。各種検診の受診は、市民の皆様の健康を維持するために重要です。かかりつけの医療機関と相談し受診が可能であれば、積極的に受診しましょう。

熊谷市では、健康増進法に基づき、下記のがん検診等を実施しています。

多くのがんは早期発見により、

がん検診内容

| 検診名 | 対象者 | 内容 | 検診費用(自己負担額) |

|---|---|---|---|

| 胃がん検診 | 50歳以上のかた (2年に1回) |

胃部X線検査または胃内視鏡検査 | 1,500円 |

| 大腸がん検診 | 40歳以上のかた | 500円(容器代含む) | |

| 肺がん(結核検診) | 40歳以上のかた | 胸部X線検査 | 500円 |

500円(容器代含む) |

|||

| 子宮 |

20歳以上の女性 (2年に1回) |

内診、細胞診 |

子宮頸部1,000円 |

| 子宮頸部・体部(医師の指示により)1,500円 | |||

| 乳がん検診 | 40歳以上の女性 (2年に1回) |

マンモグラフィ(注釈) | 40歳以上マンモグラフィ (2方向)1,500円 |

| 50歳以上マンモグラフィ (1方向)1,000円 |

|||

| 前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 血液検査(PSA) | 500円 |

| 骨粗しょう症検診 | 40・45・50・55・60・65・70歳の女性 | 骨量測定 | 500円 |

| 肝炎ウイルス検診 | 40歳のかた | 血液検査(HBs抗原検査・HCV抗体検査、必要によりHCV核酸増幅検査) | 500円 |

| 個別健康診査 | 市の生活保護を受給し、健康保険に加入されていない40歳以上のかた | 測定(身長・体重・腹囲・血圧) 血液検査 |

無料 |

(注釈)の説明

国のがん検診指針の改正(平成28年2月)に伴い、乳がん検診の検査項目から視触診を除外しました。医師による視触診はありません。

下記のかたは証明証の提示で検診費用(自己負担額)が無料になります。

国民健康保険加入のかた(熊谷市国民健康保険被保険者証、マイナ保険証など)、後期高齢者医療制度加入のかた(後期高齢者医療被保険者証、マイナ保険証など)、障害者手帳をお持ちのかた(障害者手帳)、生活保護受給のかた(生活保護受給者証)をお持ちください。

次のかたには、受診券をお送りします。(6月上旬頃)

- 前年度(令和6年度)と前々年度(令和5年度)に何らかの検診を受診されたかた

- 今年度中に、50歳から65歳のかた、40・45・70・75・80歳になるかた、20・25・30・35歳になる女性

がん検診を受診するためには受診券が必要です。

お申込みは、熊谷保健センター(048-526-5737)までご連絡ください。受診券と医療機関名簿を送付します。

がん検診等を希望されるかたで、次のいずれかに該当するかたは受診できません。

1.人間ドックや勤務先などで、検診を受ける機会のあるかた(熊谷市国保人間ドック検査の助成を受けたかた)

2.妊娠中のかた

3.がん、骨粗しょう症、肝炎で現在治療中のかた(該当検診のみ)

4.豊胸術(シリコン・ヒアルロン酸・自家脂肪など)をされているかた。ペースメーカー、CVポート、シャント用カテーテルなどが埋め込まれているかた(乳がん検診のみ)

- 各種検診は、実施期間内(令和7年6月から令和8年3月末)に1回受診できます。ただし、胃がん・子宮頸がん・乳がん検診は、2年に1回の受診になります。

- がん検診等は、症状のないかたを対象としています。何か自覚症状のあるかたは、医療機関を受診することをお勧めします。

- 熊谷市が定める検診内容とは別に、医師の判断によりさらに詳細な検査を同時に実施する場合があります。この場合、別途、検査費用がかかりますので、ご注意ください。検査の内容、料金などに関して不明な点があれば、その場で医療機関から説明をお聞きください。

- 胃がん検診(胃内視鏡検査)などで生検などの医療行為を受けた場合は、別途、医療費が必要です。

- 熊谷市から転出されたかたは、受診券を使用することはできません。

令和7年度 検診のお知らせの冊子ダウンロードはこちら

![]() 令和7年度 がん検診の検査方法や精密検査について(PDF:216KB)

令和7年度 がん検診の検査方法や精密検査について(PDF:216KB)

事業所のかたは、下記のがん検診等受診券申請書PDFファイルまたはエクセルファイルをご利用できます。こちらを利用すると職員分をまとめて申込みができます。

![]() 【事業者用PDF】がん検診等受診券申請書 (PDF:83KB)

【事業者用PDF】がん検診等受診券申請書 (PDF:83KB)

![]() 【事業者用 エクセル】がん検診等受診券申請書(エクセル:17KB)

【事業者用 エクセル】がん検診等受診券申請書(エクセル:17KB)

![]() 【事業者用 エクセル】がん検診等チェックリスト(エクセル:672KB)

【事業者用 エクセル】がん検診等チェックリスト(エクセル:672KB)

![]() 【事業者用 エクセル】がん検診等チェックリスト(歯科あり)(エクセル:673KB)

【事業者用 エクセル】がん検診等チェックリスト(歯科あり)(エクセル:673KB)

(注意)必要事項を記入されていなかった場合、熊谷保健センターからご連絡させていただくことがあります。

がん検診の受診方法

受診券が届いたら医療機関に予約をします。

大腸がん検診を希望するかたは、受診する前に、検便の容器を医療機関から受け取ります。

予約日に医療機関を受診します。

受診の際に必要な物

- 健康保険証、マイナ保険証など

- 受診券(バーコードシール)

- 検診費用(自己負担額)

- 検便(大腸がん検診を希望するかた)

検診の受診費用が無料になるかた

下記のかたは証明証の提示で検診費用(自己負担額)が無料になります。

- 国民健康保険加入のかた(熊谷市国民健康保険被保険者証、マイナ保険証など)

- 後期高齢者医療制度加入のかた(後期高齢者医療被保険者証、マイナ保険証など)

- 障害者手帳をお持ちのかた(障害者手帳)

- 生活保護受給のかた(生活保護受給者証)

をお持ちください。

検診場所

市内医療機関

![]() 熊谷市内の医療機関検索はこちら(熊谷市医師会ホームページ)(外部サイト)

熊谷市内の医療機関検索はこちら(熊谷市医師会ホームページ)(外部サイト)

がん検診で「要精密検査」となったかたへ

「要精密検査」と判定されたかたは、必ず精密検査を受けましょう。

精密検査は保険診療となり、通常の健康保険診療の診察・検査費用がかかります。

以下のページで医療機関を検索いただけます。

がんリスクチェック

これまでの研究で、がんの原因は喫煙や飲酒、食事などの日常生活習慣に関わる場合が多く、健康的な生活習慣を送ることで、ある程度がんは予防できることがわかっています。国立研究開発法人国立がん研究センターがん予防・検診研究センターでは、生活習慣などに関する質問に回答することで、がんなどが発生するリスクを算出する『がんリスクチェック』のサイトを公開しています。あなたのがんリスクがどれくらいかチェックしてみませんか?![]() 国立がん研究センターがん予防・検診研究センター『がんリスクチェック』(外部サイト)

国立がん研究センターがん予防・検診研究センター『がんリスクチェック』(外部サイト)

胃がん検診について

胃がんとは?

胃がんは、50歳代以降に

検診は2年に1回定期的に受けてください。ただし、胃の痛み、不快感、食欲不振、食事がつかえるなどの症状がある場合は次の検診を待たずに医療機関を受診してください。

胃のX線検査

発泡剤(胃をふくらませる薬)とバリウム(造影剤)を飲み、胃の中の粘膜を観察します。

胃内視鏡検査

口または鼻から胃の中に内視鏡を挿入し、胃の内部を観察します。

精密検査

胃のX検査後の精密検査は、胃内視鏡検査を行います。検査で疑わしい部位が見つかれば、生検(組織を採取し、悪性かどうか調べる検査)を行う場合もあります。

検診で胃内視鏡検査を受けた場合、精密検査は、検診時に同時に行う生検や、胃内視鏡検査の再検査となります。

肺がん(結核)検診について

肺がんとは?

肺がんは、がんによる死亡原因の上位に位置するがんです。

検診は毎年定期的に受けてください。ただし、血痰、長引くせき、胸痛、声のかれ、息切れなどの症状がある場合は次の検診を待たずに医療機関を受診してください。

65歳以上のかたは、感染症法施行令により年1回、結核検診を受診する義務があります。

肺のX線検査

胸のX線検査を行います。全体を写すため、大きく息を吸い込んでしばらく止めて撮影します。

痰 の検査

対象者は50歳以上、喫煙指数が600以上の人です。3日間起床時に痰を取り、専用の容器に入れて提出します。痰に含まれる細胞や成分を測定してがん細胞の有無を調べます。

喫煙指数の算出

1日の喫煙本数

加熱式タバコについては「カートリッジの本数」を「喫煙本数」と読み替えます。

精密検査

- CT

X線を使って病変が疑われた部位の断面図を撮影し、くわしく調べます。

- 気管支鏡検査

気管支鏡を口や鼻から気管支に挿入して病変が疑われた部分を直接観察します。必要に応じて組織を採取し悪性かどうか診断します。

80歳以上の人は定期的に結核検診を受けましょう

- 80歳以上の人は、結核を発症する危険性がそのほかの年齢のかたに比べて約5倍高くなります。

- 結核を発症しても初期段階ではほとんど症状(微熱、体のだるさ、長引く

咳 ・痰など)が現れず、特に高齢者では気づかないうちに進行してしまうことがあります。 - 結核の早期発見のため、定期的に検診を受けましょう。早期に発見すれば、本人のためだけでなく、大切な家族や友人を結核から守ることができます。

大腸がん検診について

大腸がんとは?

大腸がんは、罹患する人が増加しており、がんによる死亡原因の上位に位置するがんです。

検診は毎年定期的に受けてください。ただし、血便、腹痛、便の性状や回数が変化した、などの症状がある場合は次の検診を待たずに医療機関を受診してください。

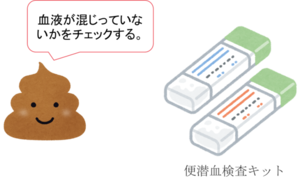

便潜血検査

便に混じった血液を検出する検査です。ご家庭で2日分の便を採取します。がんやポリープなどの大腸疾患があると出血することがあり、その血液を検出することが目的です。

精密検査

- 全大腸内視鏡検査

下剤で大腸を空にした後に、肛門から内視鏡を挿入して大腸を撮影し、がんやポリープがないか調べます。必要に応じて組織を採取し悪性かどうか診断します。

- 内視鏡検査と大腸のX線検査の併用法

大腸全体を内視鏡で観察することが困難な場合には、バリウムを注入して内視鏡が届かない奥の大腸をX線検査で調べます。

子宮頸 がん検診について

子宮頸がんとは?

子宮頸がんは、女性のがんの中で罹患する人が多く、特に30歳から40歳代の女性で近年増加傾向にあるがんです。

検診は2年に1回定期的に受けてください。ただし、月経(生理)以外に出血がある、閉経したのに出血がある、月経が不規則などの症状がある場合は次の検診を待たずに医療機関を受診してください。

子宮頸部の細胞診

子宮頸がん検診は子宮頸部(子宮の入り口)を、先にブラシのついた専用の器具でこすって細胞を取って、がん細胞など異常な細胞がないかを顕微鏡で調べる検査です。

(注意)月経(生理)中は避けて検診を受けてください。

問診により医師が必要と認めたかたは、子宮体部の細胞をとる検査(子宮内膜細胞診)もあわせて行う場合があります。

精密検査

- コルポスコープ検査

コルポスコープ(

- HPV検査

細胞診結果によってはHPV検査(子宮頸がんを引き起こすウイルスの有無を調べます)を行い、コルポスコープ検査が必要かどうかを判断することもあります。

乳がん検診について

乳がんとは?

乳がんは、女性のがんの中でも罹患する人が多く、がんによる死亡原因の上位に位置するがんです。

検診は2年に1回定期的に受けてください。ただし、しこり、乳房のひきつれ、乳頭から血性の液が出る、乳頭の湿疹やただれなどの症状がある場合は次の検診を待たずに医療機関を受診してください。

マンモグラフィ

マンモグラフィは小さいしこりや石灰化を見つけることができます。乳房を片方づつプラクチックの板ではさんで撮影します。乳房が圧迫されるため痛みを感じることもありますが、圧迫時間は数十秒ほどです。

精密検査

- マンモグラフィ追加検査

疑わしい部位を多方面から撮影します。

- 超音波検査

超音波で、疑わしい部位をくわしく観察します。

- 細胞診、組織診

疑わしい部位に針を刺して細胞や組織を採取し悪性かどうか診断します。

前立腺がん検診について

前立腺がんはもともと欧米男性に多く、日本男性にはごく少ないがんと知られていましたが、近年では患者数が増え続けています。

PSA検査

血液検査を行います。前立腺に異常があると血中濃度が上がるという性質を持つため、その数値を調べることでがんの可能性を調べることができます。

骨粗しょう症検診について

骨粗しょう症は、長年の生活習慣などにより骨がスカスカになって骨折しやすくなる病気です。閉経期以降の女性に多く見られます。

骨量測定

- DXA(デキサ)法

背骨や太もものつけ根、前腕などの骨密度をX線で測定します。

肝炎ウイルス検査について

ウイルス性肝炎とは?

肝炎とは、肝臓の細胞に炎症が起こり、肝細胞が壊れていく病気です。その原因として、日本ではウイルス性が8割を占め、中でもB型肝炎ウイルスあるいはC型肝炎ウイルスの感染によるものが多くなっています。

B型およびC型肝炎ウイルスの患者・感染者は、合わせて300万人を超えていると推測され、国内最大級の感染症ともいわれています。

しかし、感染時期が明確ではないことや自覚症状がないことが多いため、本人が気づかないうちに肝硬変や肝がんといった深刻な症状に進行していることがあります。

感染者の多くは高齢者ですが、近年では若年層の感染が増えています。

このようなかたには肝炎ウイルス検査をお勧めします

- これまでB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス検査を受けたことがないかた

- ご自身のB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス検査の結果をご存知でないかた

- ご家族にB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスに感染しているかた、肝がんの患者さんがいるかた

- 健康診断の血液検査で肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT))の値の異常を指摘されたが、まだ医療機関を受診されていないかた

- 母子感染予防策が実施されていなかった1985年(昭和60年)以前に生まれたかた

- 輸血や大きな手術を受けたかた

- 入墨(タトゥー)を入れたり、医療機関以外でピアスの穴をあけたことがあるかた

B型肝炎ウイルスには以下のような感染経路も考えられます。

- 集団予防接種の際に注射器の連続使用が行われた場合(国は予防接種実施規則により、昭和33年に注射針について、昭和63年に注射筒について、被接種者ごとに取り替えることを定めています。)

なお、肝機能検査上、異常がない場合でも肝炎ウイルスに感染している場合がありますので、一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けることをお勧めします。

熊谷市で実施する肝炎ウイルス検診(40歳のかた)

熊谷市では、肝炎を早期に発見し治療を行うことで肝硬変や肝がんへ移行することを防ぐために、肝炎ウイルス検診を実施しています。

肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、採血検査で判断します。検査は短時間で済み、数週間で検査結果をお知らせします。

感染後は3か月ほどたたないと、陽性にならないこともあります。

対象者

年度内に40歳になるかた

受診券を郵送します(6月上旬頃)

内容

血液検査(HBs抗原検査、HCV抗体検査、必要によりHCV核酸増幅検査)

検診期間

6月から翌年3月まで

検診費用

500円

(熊谷市国民健康保険加入者、障害者手帳をお持ちのかた、生活保護受給のかたは無料)

実施場所

市内指定医療機関

埼玉県内の医療機関(一部)での肝炎ウイルス検査(40歳以外のかた)

40歳以外の年齢で検査を希望するかたは、埼玉県が委託した医療機関で無料で肝炎ウイルス検査を受けることができます。

![]() 厚生労働省:出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染したかたへのお知らせ(外部サイト)

厚生労働省:出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染したかたへのお知らせ(外部サイト)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。

お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ