熊谷祇園囃子 各町区のお囃子の特徴1

更新日:2013年11月15日

大きな摺り鉦をみんなで叩き大音量を響かせることが特徴の、熊谷祇園囃子は昭和30年に銀座区ではじめて地元のお囃子会が結成され、昭和54年までに12か町すべてに地元お囃子会が定着して生まれたとされています。

第一本町区

明治31年から、岡部の岡下郷の方々がやってきて叩いていました。それが熊谷祇園囃子の始まりとされており、ばちさばきが独特です。

演奏曲目

出囃子、地囃子、きりかえし、おさめ、鎌倉囃子

第二本町区

明治31年から、岡部の岡部郷の方々がやってきて叩いていましたが、第二本町区では昭和34年頃から始めました。

演奏曲目

出囃子、地囃子、鎌倉囃子、かわ違い、きざみ、しげ、ぶつけ

筑波区

囃子は明治35年以降に深谷の方々により行われていましたが、筑波区では昭和42年から始められ、その後、改善されています。

演奏曲目

出囃子、ぶっつけ囃子、地囃子、きざみ囃子、さんてこ囃子、鎌倉囃子、ころがし囃子、ぶっきり囃子

銀座区

昭和31年に熊谷では初めて独自に叩き始められました。

演奏曲目

出囃子、地囃子、きざみ、しげ、鎌倉、新囃子、かわ違い、子守り唄、数え唄、おさめ囃子

弥生町区

他の町区とは少々異なり、音の間合いが一つ抜けるのが弥生町区のお囃子の特徴です。

演奏曲目

出囃子、地囃子、しげ、ひかせ、てれつく、かわ違い、きざみ、大きざみ、あがり

荒川区

テンポが遅く、ばちさばきが大胆なお囃子が荒川区の特徴です。

演奏曲目

出囃子、しげ、きざみ、大きざみ、ぶっつけ、かわ違い、おさめ囃子

熊谷祇園囃子を奏でる楽器

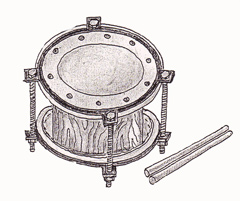

附締太鼓(つけしめたいこ)イラスト左

五丁掛・四丁掛を使用しています。

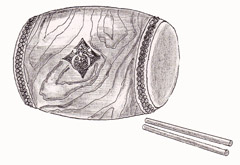

長胴太鼓 イラスト右

1尺2寸から1尺4寸の太鼓を使用しています。

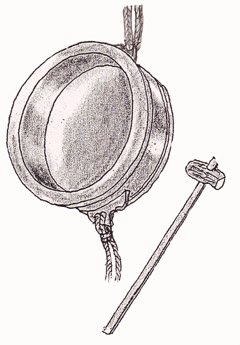

擦り鉦(すりがね)イラスト左

1尺2寸から1尺3寸のものを使用しています。

篠笛 イラスト右

7穴の三本調子から五本調子を使用しています。

※石原区のみ6穴

イラスト:新島章夫氏